初心者向けキャンプ道具の選び方

- 作成日

- 編集日2025-12-06

キャンプを始めるのに必要なキャンプ道具を「初心者でも使いやすい物」や「キャンプスタイルが変わっても使える物」など選び方や注意点を紹介!

概要

この記事は自身の経験や周りで聞く話などから「こういうキャンプ道具はこうだよね」という感じでまとめています。

またソロキャンプで必要な物をゼロから揃えるという考えでまとめてますが、ファミリーキャンプでもサイズ感を考慮すれば参考になると思います。

あわせて読みたい関連記事

キャンプ道具の選び方

キャンプ道具を揃える時のコツを簡単に紹介します。

0から揃える時のコツ

悩む時間を削減するギア選びのコツを手順方式で紹介

1. 必要な道具を把握

直近のキャンプでいる物いらない物を把握しましょう。

バンガローに泊まるからテントはいらないなど

2. 安い物と高い物(欲しい物)を決める

1でいる物と判断した道具に対して、安い物と高い物の2つの候補を決めます。

3. グループ化する

2つ揃える必要がある道具はグループ化します。

タープとポールなど

4. 予算を決める

ある程度の相場やあたりが付いたところで、キャンプ場代や食費を抜いたキャンプ道具だけの予算を決めます。

5. 購入する高い物を決める

最初に高い物(欲しい物)を選びます。

3でグループ化した物は一式で考えましょう。

6. 必需品の安物を選ぶ

初回のキャンプに必要な最低限の道具を選びます。

7A. 予算オーバーの場合

5で決めた高い物を他の道具に変更して予算を調整しましょう。

7B. 予算が余った場合

余った分の予算で買える物を決める。

全て決めた上でも余った場合は必需品を高い物に変更する。

家でも使える物も多く、数回でキャンプをしなくなるという人も多いので、まずは質より量を優先しましょう。

7C. 予算がちょうどの場合

そのまま決行でもいいですが、キャンプの楽しさや快適性が半減しそうなら、予算を余るように5で決めた高い物を他の道具に変更しましょう。

上記の手順を踏まえた上で、「量より質が大事」など自分の見解も含めて選んでみましょう。

安物は欲張らない

「安いのに値段以上そうな物」よりも「値段相応」な物を選ぼう

キャンプ道具の安いものは基本的に強度やクオリティが屋外使用に向かないレベルと思ってもらっても大丈夫です。

「値段以上に見える=機能が多く壊れやすい部位が多い」とも言えるので機能がシンプルな『値段相応』の道具を選ぶほうが失敗しません。

ですが屋外使用に向かないとは言え、好きな人でも平均月1と言われるキャンプの回数なら丁寧に使っていれば安物といえどそうそう壊れることはないので、買い替えや買い足しを念頭に置いて選ぶのはあり。

もちろん安いのに良い物もありますが、外部情報を得てない商品で掘り出し物を狙うのではなく、無難に値段相応な物を買っておきましょう。

✕:情報も噂も聞かない商品で掘り出し物を狙う

◯:人が良いと言ってるのを聞いたから買う

キャンプスタイルを決める

キャンプスタイルを決めておくと、道具選びで悩みにくく統一感も出る

キャンプ道具を揃える時にキャンプスタイルを決めておくと、道具選びで悩みにくく統一感も出るのでオススメです。

ブッシュクラフト、快適キャンプ、軍物、登山兼用、ツーリングキャンプ、軽量化、木材ギアで揃えたり色やメーカーを揃えたりと色々とありますし、複数のスタイルを使い分ける人も多いです。

自分のスタイルが想像つかない方は、好きなキャンパーやSNSのかっこいいと思う人のスタイルを真似してみましょう。

キャンプスタイルはキャンプをしていくに連れて変わる人が大半なので、とりあえず揃えるといった道具はどのスタイルでも使い回しが効く無難な物を買っておくと節約になります。

好きな物を集める

キャンプの楽しさは「自慢の道具に自惚れる」が多い

キャンプで実際に行動として行うことを大袈裟に言うと、設営・料理・睡眠・撤収くらいなのと、秘密基地作り感のような箱庭作りに近い部分もあるので、キャンプには、自慢の道具を眺めて自己満足に浸るという楽しみ方も多いです。

なので値段や使い勝手で選ぶだけでなく、自分の好みで選んだ道具も混ぜることでキャンプがより一層楽しくなります。

安物でも十分

使用回数が少ないので安いキャンプ道具でも十分

キャンプ道具は野外で使うので耐久度が必要になってきますが、月に1回行けば多い方と言われるキャンプでは、キャンプでしか使わない物は圧倒的に使用回数が少ないので、安いキャンプ道具でも十分な物も多いです。

中華製品は壊れやすいと考えがちですが、各々の趣味などを鑑みると中華製品の方が費用対効果が高い物もあります。

また「キャンプをして自分に合った物を見つける」と言うスタンスが1番経済的に道具集めができるので、まずは安物でいいから使ってみる・体験してみるのもオススメです。

その上で「使いにくいから良いメーカーの物に買い替えよう」や「自分のキャンプスタイルには合わなかった」など考えてみましょう。

自分の環境に合わせる

使えないや合わないなど不都合があるかも

自分の移動手段やキャンプ地に合わせて道具を揃えないと「使えない」や「合わない」など不都合があるので自分のキャンプ環境も想像しておきましょう。

バックパックやキャリーで持ち運ぶ場合はサイズだけでなく、入れる道具の重さや入れ物の耐荷重もチェックしておきましょう。

キャンプ地は行ってみないとわからないですが、地面に岩が多い場所では丈夫なペグ、砂場なら専用のペグや砂でも埋もれないチェア、駐車場からサイトまで徒歩ならキャリー、虫対策などなど。

上記のように環境に合う合わないがあるので行きたい場所を事前に調べておきましょう。

高さを揃える

チェアに背の低い焚き火台が使いにくいなど。

キャンプ道具の使いやすさを決める要因として大きく関わるのがキャンプ道具の高さです。

地べたスタイルに高さのある机は使いにくいですし、チェアを使うと背の低い焚き火台などが使いにくくなります。

なので初めて揃える時は基準となる道具を決めて、その道具の高さに合わせて道具を揃えるようにしましょう。

マルチツールは避ける

使い勝手が悪い割に可動部が多く壊れやすい

中国製品は同じ物が多い

見た目が同じ商品は基本的にはロゴが違うだけで中身は同じ商品

中国製品はメーカーが違うけど形が同じキャンプ道具がたくさんあります。

中国では設計図の売り買いや、製造メーカーが複数社に販売権を売ることが多いので、見た目が同じ商品は基本的にはロゴが違うだけで同じ商品と思って大丈夫です。

道具別の選び方

- 必需品

- 早急に揃えたい

- 予算次第で後回し

- あると便利

- 欲しいなら

- これは買っておけ

- 夏キャンプ

- 冬キャンプ

- クリア

カテゴリー選択

焚き火台

必需品幅300mm前後の焚き火台がオススメ

商品を探す

商品を探す

選び方

焚き火台の選び方については焚き火台の選び方ページで細かく解説しています。

簡単に説明すると焚き火台にこだわりが無くとりあえずで買うなら300mm前後の大きさで料理がしやすい焚き火台がオススメです。

そんな人に個人的にオススメしてるのは見る焚き火も料理もできる万能なLOGOS the ピラミッドTAKIBI。

実用的すぎて趣がないですが、どんなシチュエーションでも対応できる万能型です。

安物

焚き火台は用途に特化した物が多いので値段よりも自分の使い方に合ったものを選びましょう。

複数所持して使い分けてる人が多いので、複数所持も念頭に置いて選ぶのもオススメです。

注意点

キャンプスタイルが定まっていない時に購入した焚き火台は買い替え対象になりやすいので、買い替えても使う機会が来やすい上記のLOGOSの焚き火台やピコグリル系の焚き火台を選んでおきましょう。

関連記事

ウッドストーブ

欲しいなら必要・欲しいと思ってから検討しよう

商品を探す

商品を探す

説明

キャンプでの用途は、朝のコーヒーや撤収時に炭化した燃え残りの焼却に使う人が多いです。

山に出向くことが多い人は1個あると便利ですが、キャンプでは補助的な立ち位置です。

選び方

用途に合わせて二次燃焼が必要かどうかで筒状(有)・箱状(無)を選びましょう。

他の機能面や構造は大差ないので形や大きさで選んで大丈夫です。

安物

シンプルな構造で機能という機能もないので安物でも問題ありません。

注意点

二次燃焼は高火力ですが燃費も悪く枝の量が必要なので、「ちょっとしたコーヒーブレイクに」など小休憩に使う場合はササッとと言う感じにはいかないので注意しましょう。

関連記事

グリル

あると便利焼き鳥するなら小さいのがあると便利

商品を探す

商品を探す

説明

大人数、炭焼き料理、BBQなどがしたい方にはオススメですが、基本的には炭料理になるので鉄板やクッカー調理が主の方には不向きです。

ですが1人用の小さいのが1つあると、ちょっとした海鮮や焼き鳥などができるので料理の幅が広がります。

炭を持ち歩かないサブ的な使い方でも、焚き火台で熾火を作ってそれを使えば問題ありません。

またCB缶などの燃料式がありますが、こちらはシングルバーナーの大きい版という認識で選びましょう。

選び方

上記のようにサブとして使用するのであれば収納サイズで選びましょう。

料理のしやすさとしては、炭の着火は大変なので吸気効率の良さそうな物(給気口や隙間が多いもの)で選びましょう。

安物

サブでの使用なら安物でも問題ありませんが、使用頻度が高い場合はそれなりの物の方が大きさ的にも使い勝手が良いです。

注意点

写真のイメージと実際の大きさが違う場合が多いので、サイズ感はしっかり想像しておきましょう。

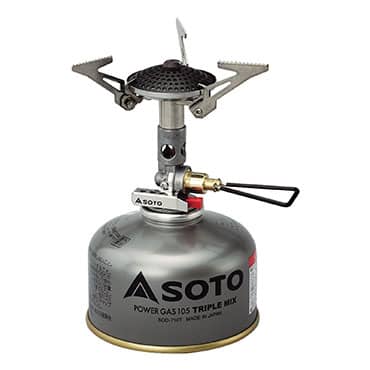

シングルバーナー

予算次第で後回し氷点下で使うならOD缶、使わないならCB缶

商品を探す

商品を探す

説明

焚き火台で料理をするという方には不要ですが、クッカーを煤で黒くしたくない方は焚き火台ではなくシングルバーナーを用意しましょう。

また火力調整もツマミ一つでできるので、楽に料理をしたい人にもオススメです。

朝や設営直後など焚き火の用意ができていない時にも使えるので1台あると便利ですが、使わない人は全く使わないので予算次第で購入を検討しましょう。

選び方

燃料の違いをざっくりいうと、OD缶は氷点下でも使える、CB缶は氷点下だと使いにくい、と言った感じです。

CB缶でも問題なく使えてる人も多いですが、言わないだけで難儀している印象はあります。

安物

スターターなどの故障もよく聞きますが、買い替えタイミングが絶妙だったりもするので最初は安いのでも大丈夫でしょう。

注意点

寒冷地での冬キャンプでは、ガソリンバーナーやOD缶のシングルバーナーでないと火力がでなかったり着火しないこともあるので注意しましょう。

ピックアップ

-

オススメ岩谷 カセットガスジュニアコンパクトバーナー

SOTOの方が性能は上ですが氷点下ではどちらも心もとないので、費用対効果高めなイワタニがオススメです。

氷点下で使う場合はOD缶の物にしておきましょう。

斧・鉈

あると便利「とりあえず欲しい」ならハスクバーナ

商品を探す

商品を探す

説明

"キャンプと言えば"っぽいですが、市販の薪はナイフのバトニングで事足りるので無くても問題ありません。

選び方

キャンプで使用する斧の大きさは40cm前後で、重さは1,000g以下がオススメです。

鉈なら刃渡が150mm前後。

明確に「こう使いたい」という願望がなければ、斧と鉈の違いはそんなに無いのでどちらを選んでも大丈夫です。

鉈はナイフのように使うことも出来て軽いですが、大きく硬い樹を割るのであれば斧に軍配があがります。

斧についてまとめたページで斧の解説をしているので、そちらも見てみてください。

「とりあえず斧が欲しい」という方はハスクバーナのキャンプ用を買っておけば問題なしです。

安物

キャンプ用であれば使用頻度も低いので安物でも大丈夫ですが、マルチツールは止めておきましょう。

ただし買い替えるといった物でもなく必須のアイテムでもないので、お金に余裕がある時に有名メーカーの物を買うのをオススメします。

海外の有名所ではハルタホース、ハスクバーナ、グレンスフォシュブルークスがオススメ。

注意点

慣れない人が使うと手が薪と同じ様にパックリとエグリ散らかすこともあるので、初心者や女性は持って無くてもいいと個人的には思っています。

ピックアップ

-

筆者所持Hultafors スカウト

個人的感覚では両手斧の1個下のグレードといった感じでした。なのでキャンプ場などで売っている細い薪に使うにはオーバースペックだと思います。太めの薪に使うには効果抜群なのでオススメです。

-

オススメHusqvarna キャンプ用

キャンプ場などで売っている細い薪に使うにはこちらがオススメ。

関連記事

ノコギリ

あると便利焚き火台の大きさによっては必要なし

商品を探す

商品を探す

説明

小さい焚き火台用に薪を短くしたり、野山で倒木から薪を採取したりするのに必要です。

選び方

ノコギリの種類のページで詳しく解説をしています。

市販の薪を入れられる焚き火台なら特別必要ありません。

木を木目に逆らって切る作業は骨が折れるので、ノコギリ作業を嫌って焚き火台を買い替える人も多いくらいです。

キャンプでオススメなのは、アサリ付きの横挽きと言われる刃で、長さは200mm前後が使いやすいです。

安物

安物でもいいですがノコギリは非常に疲れるのでわざわざ新しく買うならシルキー辺りのメーカー物にしておきましょう。

あとマルチツールについてるノコギリは駄目。

注意点

持ち運ぶ刃物なので折り込み鋸にすること。

関連記事

火起こし道具

必需品風で火がなびくので火元が伸びるライターにしよう

商品を探す

商品を探す

選び方

火起こしは普通のライターでもいいですが、火口が伸びて使えて風に強いターボ式の物(写真左)があると便利です。

焚き火をもっと楽しみたい方はファイヤースターターもあると、焚き火の工程が増えて楽しみが増えます。

ただし初心者はファイヤースターターで着火できない方も多いので、ライターも必ず用意しておきましょう。

安物

ライターは100均のチャッカマンでも大丈夫です。

注意点

ライターはコンビニで売っているような小さいライターだと、風で火がなびいて指が熱くなることもあるので火元が伸びているチャッカマンやSOTOのスライドガスマッチを使うようにしましょう。

ピックアップ

-

筆者所持Hultafors ファイアスチール

性能はごくごく普通のフェロセリウム製の物。多少持ちにくいですますが、余計なものを省いたシンプルイズベストな見た目が気に入っています。

関連記事

火吹き棒

早急に揃えたい焚き火台の吸気性能によっては必需品

商品を探す

商品を探す

選び方

無くてもいいですが安く手に入るので早めに揃えておきましょう。

値段も見た目もまちまちですが極端に性能差はないので、下記の要素からお好みで選んでみてください。

- 見た目

- 伸縮性

- プラスの機能(火掻きなど)

安物

数百円ので十分ですし、100均のセルカ棒の持ち手を分解して作ったものでも性能的不利はありません。

注意点

伸縮する物は結合部から唾液?が漏れ出てきたり、砂を噛んだり、伸縮が固くなると結合部が外れて部品を無くすなんてこともあるので注意。(壊れやすいと言うよりも弱点的な感じです)

あと吸気が悪い焚き火台によっては必需品にもなりかねないので、焚き火台とも相談しましょう。

薪バサミ

予算次第で後回し焚き火近くの装備なので、見た目で選べば目の保養にもなります

商品を探す

商品を探す

選び方

薪を挟むだけで性能の違いはそんなにないので、収納面・デザイン・機能で選んでいいでしょう。

ダッチオーブンや薪ストーブを持っている人なら、それに合った機能を持っている薪バサミにすると余計な荷物も減らせて便利です。

またバネの有無はバネありの方が楽ですが、バネがないから使いにくいという感じでもないので好みや手の大きさと相談しましょう。

安物

とりあえずなら100均の物で大丈夫です。

なんなら私は装備次第で薪バサミを使わずに薪で動かしてます。

注意点

レンタン鋏を使ってる人もいますが、これは掴む物じゃなくて挟む物で使いづらいので注意。

薪がクルクル回転しちゃいます。

ピックアップ

-

筆者所持火吹き棒一体型

バックパックキャンプのため荷物削減のために購入。だが伸縮タイプの火吹き棒がそもそも荷物にならないので荷物削減の面では失敗。ですが先端の爪が薪バサミとして使いやすく、リーチが長いので火吹き棒としても使いやすいです。

耐熱グローブ

早急に揃えたい付け外しが多い人はフリータイプにしましょう

商品を探す

商品を探す

選び方

タイプとしては手首がフリー・ゴム・マジックバンドの3種類から選べます。

付け外しが多い人はフリー。ゴムとマジックバンドはお好みで。

あと洗濯できるグローブもありますが、便利といった話はそこまで聞きません。

スノーピークなどの高い物は2層構造になっているので耐熱性能が高いですが、恩恵を受けるのは熱い状態の焚き火台を触る時くらいです。※撤収時など

安物

安物でもこれと言った悪いところはありません。

安くても耐久度もあるので「革は育てる嗜好品」という見方の方はお気に入りになる一品を最初に見つけるといいかも。

注意点

炭とか薪とか触る人は汚れるので黒っぽい色がオススメ。

ピックアップ

-

筆者所持Helikon-Tex ウッドクラフトグローブ

耐熱グローブではなくウッドグローブですが、料理していたクッカーを持つ程度であれば問題なく使えます。(公式のプロモーションでもそういった使い方してます)ウッドグローブなので柔らかめで指の動作も快適に行えまてお気に入りのキャンプ道具です。作りはTHEアメリカといった感じで、粗悪と言うよりも大雑把な作りので「1mmの誤差も許さない!」という方には向きません。

火消し壺

予算次第で後回し車に乗せたくないゴミを詰めるのにも使える

商品を探す

商品を探す

説明

炭を捨てられないキャンプ場や野営地では必需品ですが、捨てられるキャンプ場でも匂いや液漏れ等の「車に乗せたくないゴミ」なんかを詰めるのにも使えます。

選び方

火消し壺は厚さは違いますが、機能的な差異は少ないので好みの大きさで選んでいいでしょう。

個人的に最強だと思うロゴスか、チャコールスターター(炭の火付け)とスタッキングできるキャプテンスタッグがオススメです。

コンパクトにしたい人なら火消し袋でも十分大活躍します。

安物

安物でも酸素を遮断という仕事は十分してくれますが、大量に入れて熱を持たせてしまうと冷ますのに数時間がかかるので注意。

注意点

メインの「持ち帰る」という使用で考えると頻度が人によって様々すぎるので、各自の用途に合わせて値段や家での収納面などから判断しましょう。

よく謳い文句にある「炭の再利用ができる」と言うのも、何円の節約なんだか…というレベルです。火付が悪くなってたりしますし。

関連記事

クッカー・メスティン

必需品最初は大きさやスタッキング性能で選んでよし

商品を探す

商品を探す

選び方

クッカーはアルミやステンレスなどの材質や取っ手の位置も様々ですが、最初はしたい料理ができる大きさやスタッキング性能で選んで大丈夫です。

個人的に最強だと思っているのは煮炊きがしやすいアルミを使いながら、取っ手は熱くなりにくいステンレスにしているスノーピークのクッカー。

鍋物に最適なのは「つる」と呼ばれる半円タイプの持ち手になっているクッカーで、これならトライポッドで吊るしておけば常時暖かく頂けます。

鍋物ならキャプテンスタッグのセットがオススメですが、全てステンレス製(冷めにくいが、料理時の火力が必要)なので米炊き用にアルミクッカーも欲しい所。

金属の性能については下記記事で詳しく解説しています。

メスティン

メスティンは軍物のクッカーとして生まれて、その大きさからソロキャンプの量にちょうどいいということで大人気ですね。爆発的な人気故にオプション品が豊富で、使い勝手は通常のクッカーよりも上の印象です。

トランギアのメスティンレビュー記事も参考にしてみてください。

飯盒

軍物のクッカーの一種として飯盒もありますが、通常の飯盒は5合炊きと大きくソロキャンプには不向きです。

ですが最近は戦闘飯盒2型という2合用の飯盒のレプリカも販売されていますが、こちらは通常の飯盒の小さい版なのに価格が3倍以上の物もあるほどの強気の値段設定です。

飯盒は米炊きと一緒に料理をする飯盒炊爨(はんごうすいはん)も可能ですが、飯盒炊爨をしている人は稀なので典型的な「結局使わない」に陥ります。

安物

セット物ならスタッキング面で有利なので安物でもOK。

メーカー物との違いはオプション品や色々揃えた時の見栄えの統一感くらい。

一生物と言っても過言ではないくらい壊れないので耐久力も抜群。

注意点

メスティンは人気なのでよく「メスティン料理」として特集などが組まれていおり、勘違いしている人をたまに見かけますが、単なるクッカーなのでメスティンでしか作れない料理は存在しません。。

チタンのクッカーは熱伝導率や熱拡散率が悪く、床面全体ではなく火があたってる所だけにしか熱がいかないので、煮たり湯沸かしにしか向かないので注意しましょう。

またクッカーセットは小さいクッカーには蓋が無い事が多いので注意して選びましょう。※米炊きしたいとき

ホットサンドメーカー

あると便利軽いものは表面が焦げやすい

商品を探す

商品を探す

説明

焼きはもちろん冷めた食べ物を挟んで温め直したりと、汎用的に使えるので1つあるだけで幅も広がるし楽も出来ます。

選び方

凸状になってるものは耳部分を挟むことで、しっかりくっつくタイプ。

チーズ物をやる時にオススメです。

ホットサンドじゃない物を作る時にたまに邪魔になる。

二室になってるものは食べる時に半分に切ることが出来ます。

平均的なホットサンドは食パン2枚に具材も入るので、1人前は半分でちょうどいいくらいです。

ですが汎用性は1番低いです。

二手に分けられるものはフライパンとしても使えるようになっていて使用頻度は格段に上がります。

洗い物が減るのが特に嬉しい。

取手の脱着ができるものはバックパックキャンプには最適です。

煤汚れがあるから汚れてもいい場所に入れたいのに、長物だからなくなくパッキング方法を変えたって人も多いハズ。

安物

挟んで焼くという機能自体は値段に左右されないのでいいですが、壊れるような物でも複数所持するような物でもないので最初からお目当ての品を買っておきましょう。注意点

軽い商品は薄く作られており中に熱が通る前に表面が焦げることもあるので、しっかり焼きの料理には向きません。

シェラカップ

あると便利バラバラサイズで集めるとスタッキングしにくい

商品を探す

商品を探す

説明

計量カップ的なシェラカップは料理に使えたりコップになったり汎用的に使える代物です。

ちょっとした取皿に最適で貰い飯をする時に効果絶大。

こだわりがなければシェラカップは後回しでも大丈夫です。

選び方

シェラカップはどれも変わらないので、好きなメーカー・取っ手の形・目盛りの有無の3つから選びましょう。

注意点

バラバラサイズで集めるとスタッキングしにくいので、買い足す場合はスタッキングのことも考慮しましょう。

ケトル

早急に揃えたい使う頻度の割りに場所を取るので、お湯を使う量の把握が大事

商品を探す

商品を探す

説明

お湯の使用頻度も少なく、クッカーが余ってれば代用できたりもするので、お湯にこだわりがなければ最初は無くても不便ではないです。

選び方

お湯はカップ麺やコーヒーにしか使わない人も多いので、自分の使う量を想定して大きさを選びましょう。

小さいケトルではトランギアがオススメです。小さく感じますがカップ麺でも必要なお湯は300~400mlなのでソロなら十分の大きさです。

携帯浄水器を使う人なら煮沸消毒するために持ってると便利です。

基本は湯沸かしなので熱伝導率が良いアルミ製の物がオススメです。デザインはお好みで。

イーグルプロダクツのような注ぎ口が上部についている物は "ケトルに直接コーヒー粉を入れて沸かす" 時にコーヒーの粉がコップに入りにくくするための仕様。ブッシュクラフト的使い方です。

安物

構造・素材的にはどれもほぼ同じなので安物でも問題ありません。

注意点

アルミは沸きやすく冷めやすい。

ステンレスは湧きにくく冷めにくい。

と言っても雲嶺の差があるわけでもないのでお好みで大丈夫です。

ピックアップ

-

筆者所持GSI Halulite Ketalist

ケトル自体の大きさはありますが、ケトルの中にお皿をスタッキング出来るので総合的には小さくまとめられるケトルです。付属のお皿には耐熱のカバーが付いてるのでアツアツのお鍋を入れても食べやすいです。

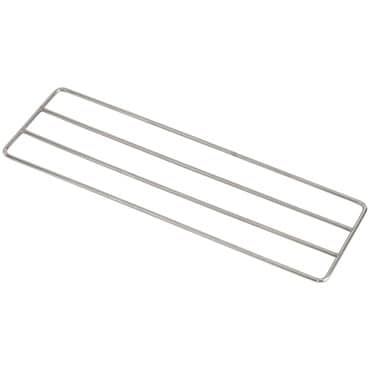

五徳

予算次第で後回し焚き火台によっては必需品

商品を探す

商品を探す

説明

焚き火台にクッカーなどを置くための台となる物で、五徳付きの焚き火台なら必要ありません。

選び方

専用品でもない限り焚き火台のサイズより大きい物を買うようにしましょう。

足の有無や形などは使用する焚き火台に合うかで決めましょう。

安物

基本的に値段的差異はないので、焚き火台に合うかで決めて問題ありません。

ただしダッチオーブンを使う場合は強度の把握を怠らないようにしましょう。

注意点

中空の製品は軽いですが、熱で歪むことがあるので注意しましょう。

また分厚く重い物は薪バサミの強度も必要なので、熱を持っている時の脱着も想像してみましょう。

ピックアップ

-

筆者所持DOD 秘密のグリルさん

網目に装飾を施していないシンプルなデザインかつ、長さもあるので使いやすいです。「これでいいんだよ。これで。」というやつ。

網・鉄板

予算次第で後回し料理を想定して買うか、網・鉄板の有無で料理を選ぶか

商品を探す

商品を探す

選び方

網は使用頻度が少ないですが、焼き鳥や海鮮系など直焼きする時に便利です。

網焼きの料理を鉄板でも出来ますが、やはり直焼きには遠く及びません。

鉄板は厚みで蓄熱性能が変わるので「厚い:重いが性能良し」「薄い:軽いが性能低い」という認識で選びましょう。

詳しくは金属の選び方で解説しています。

安物

網は100均でもいいですが、頻繁に使うなら高い網の方が長持ちして経済的です。

鉄板は素材自体に大差ないので、好きな形やサイズで選んで問題ありません。

注意点

チタンプレートなども見かけますがチタンは熱伝導率が悪いので注意。

ピックアップ

-

筆者所持Turk 16cm

鉄フライパンで昔ながらの名門と言ったらなメーカー。16cmは小さく感じますが、実際小さいです。でも鉄板としてみると大きめなのでソロには丁度いい感じです。

食器類

予算次第で後回しグループの人は貰い飯も想定しよう

商品を探す

商品を探す

説明

ソロキャンプではクッカーの蓋やシェラカップがお皿に使えるのでわざわざ揃えないって人も多いですが、薄いプレート皿はバットとして使えたり場所も取らないので持ち物に忍ばせておくと便利です。

選び方

使用方法にあった大きさで、割れないものであれば何でも大丈夫です。

ソロの場合は貰い飯用といった人も多いです。

安物

とりあえずなら安物でもいいですが、その場合はクッカーなどとセットになった物買った方がお得感はあります。

ファミリーなら一式セットになった物がスタッキングもできて便利です。

注意点

ガラスや陶器は割れるので金属・ホーロー・木などで出来ている物を選びましょう。

プラ製もNGと言うほどではないですが、火の粉で溶ける可能性があるので注意しましょう。

マグカップ

必需品アルミ製のコップは金属中毒注意

商品を探す

商品を探す

選び方

基本的にどれを選んでも大丈夫です。

自分のキャンプスタイルや飲むものから選んでみましょう。

割り物をする人はタンブラーがあると作る手間が減って楽です。

安物

割れる素材でなければキャンプ用でなくても大丈夫です。

注意点

アルミ製のコップにスポーツドリンクを入れると金属が溶け出して中毒を起こす危険があるので注意しましょう。

詳しくは金属の選び方で解説しています。

たまにホーローやチタンなどのマグカップで「直火でも使える」等謳っていますが、直火で温めたらそもそも手で触れる温度じゃなくなるので注意しましょう。

また冬場は冷蔵庫の中(2℃~5℃)にいるのと等しいのでダブルマグなどの「冷めにくい」系の物はテント外では効果を発揮しないので注意。

ガラスや陶器は割れるので金属・ホーロー・木などで出来ている物を選びましょう。

プラ製もNGと言うほどではないですが、火の粉で溶ける可能性があるので注意しましょう。

ピックアップ

-

筆者所持スノーピーク チタン シングルマグ

主に冬キャンプをしているのでチタンのメリットが全てかき消されて、ただの高級なコップになっています。

カトラリー

予算次第で後回し金属は冬に素手で触ると冷たい、木材は折れやすい

商品を探す

商品を探す

説明

お箸、フォーク、スプーン、おたま、などなど。

料理によってはスプーンやフォークの出番は意外と少ないです。

最初は家にあるものでも問題ないですし、どちらかと言うとカトラリーケースや包む物を優先しましょう。

選び方

木・アルミ・チタンなど素材もたくさんありますが、金属は冬に素手で触ると冷たい、木材は折れやすい、といった感じです。

使いやすいのはステンレスと木で作られてる物。

※木の箸は滅多に折れませんが、スプーンやフォークは湾曲しているので力がかかると折れやすいので注意。

折り畳めたりネジ式になっていてコンパクトに収納できる物もありますが、あれはキャンプと言うよりも登山などのバックパックに収納する人向けの商品。

キャンプ用として買うならカトラリーケースも一緒になってるやつがオススメ。

安物

キャンプメーカーのカトラリーもキャンプに特化してる訳ではないので、100均や安物のカトラリーセットでも大丈夫です。

注意点

カトラリーは狭い場所に詰め込むことも多いので木で出来てる物は折れないように注意しましょう。

あとメーカー物は後々「ロゴの印字が嫌だ」となる人も多いのでこだわりが出るまではロゴの印字がない物がオススメです。

包丁

予算次第で後回しオピネルはスタイルに捕われずに長く使えて、キャンプ感も味わえるのでオススメ。

商品を探す

商品を探す

説明

家で使う包丁は大きくてかさばり、鞘が無くて刃もむき出しなので早めに買いたい品です。

選び方

キャンプ用として買うなら鞘付きの包丁やフォールディングナイフ(折りたたみ式)の、刃を露出させずに持ち運べるもの。

それでいて刃が薄いものだと料理がしやすいです。

大きさは料理によりますが果物ナイフくらいの小さい物でも十分です。

フォールディングナイフで人気のオピネルは9,10,12番辺りを料理用に使ってる人も多いです。

オピネルは番号が大きくなるほどブレードが長くなり12番だとブレード長が122mm。9番は料理によっては短く感じるので最初は余裕を持って10番か12番がオススメ。

ステンレスとカーボンの2種類ありカーボン製は錆びるので料理用ならステンレス製にしましょう。

安物

キャンプでは「綺麗に切る」ことに重点を置くことは稀なので、料理の見栄えにこだわりがなければ安物でもOK。

注意点

最悪新聞紙を巻くとかでもいいので、持ち運ぶ時は必ず刃を保護すること。

またカーボンスチールや和包丁によくある鋼製の物は錆びるので注意しましょう。

ピックアップ

-

オススメオピネル No.12

ゴリゴリの料理をする人には向きませんが、ソロキャンプでの使い勝手や汎用性はピカイチ。

まな板

予算次第で後回し機能よりもサイズを目安に自分がする料理に合わせて選ぼう

商品を探す

商品を探す

選び方

キャンプ用だと折り畳めて収納しやすい物や、包丁を収納できる物などアイデア商品が盛りだくさん。

中にはメスティンにスタッキングできるまな板なんてのもあります。

安物

物が切れればいいので安物でも大丈夫ですが、収納面ではキャンプ用品の方が断然優れてます。

ホームセンターなどで売られてる数百円の木の板をカッティングボードとして使う人も多いです。

私は木材屋さんでゴミとして捨てられるはずだった木っ端をもらって使ってます。

木材を使う時は硬い木は包丁の刃を痛めたやすく、水に弱い木は腐食やカビが生えやすいので檜(ひのき)や檜葉(ひば)などを選ぶようにしましょう。

注意点

家で使用しているまな板は、焚き火の匂いや汚れがつくので注意しましょう。

ジャグ

予算次第で後回しサイズで選ぶと失敗が少ない

商品を探す

商品を探す

説明

キャンプ場で補充することもありますが、基本的には家や道中で水を入れていくのに使用する事が多いです。

水割りのお酒を飲む人など水をよく使う人には便利ですが、食飲用の水の使用頻度は少ないので、必要かどうかも考えてみましょう。

選び方

種類としてはコップ1杯は約200ml、米1合で210ml、カップ麺で300~400mlと言われているので、使う量を見立ててサイズから選ぶと失敗が少ないです。

安物

蛇口部分の破損が多いですが、どのジャグでも起こり得るウィークポイントなので特別気にしなくても大丈夫でしょう。

注意点

袋型は有名メーカーに関わらず、野外の仕様では穴が開くことが多いので注意しましょう。

クーラーボックス

必需品食材の保冷に使うだけでなく、氷点下でも食材が凍らないようにするためにも必要

商品を探す

商品を探す

選び方

つい保冷力で選びがちですが大きさ重視で選ぶようにしましょう。

保冷力は物によって違いはあれど劇的に変わる程ではなく、また食材にもよりますが1泊では強力な保冷力は必要としないので大丈夫です。

キャンプ道具で1番場所を取ると言っても過言ではないので、持ち物に合った大きさで選ぶのが使いやすさの秘訣です。

料理や人数によって使い分けることも多いので、大きい物と小さい物の2個持つイメージで考えても使いやすいです。

種類はハードタイプとソフトタイプの2種類。

ソフトタイプは「帰りに折りたたんでコンパクトになる」とよく言われますが、結局行きはフルサイズなので軽いというのが1番の利点になります。

ロゴスが費用対効果が高いとよく聞くので迷ったらロゴスにしておきましょう。

またキャンプ用ではなく釣り用のクーラーもなかなか使えます。

安物

安いものは保冷力が落ちますが、1泊レベルでは夏でも気にするほどではありません。

条件によっては食材を凍らせる等の補佐も必要になることがありますが。

私は冬キャンプならビールのおまけで付いてたペラペラの保冷バック使ってます。

食材や飲み物が少ないのもありますが、夜用の食材を凍らせとけば"冬は"大丈夫です。

注意点

ソフトタイプをネットで探すとお弁当袋的な商品も混ざって表示されるので間違えないように注意しましょう。

2泊3泊するキャンプで買い出し不可なら大きさより保冷力で選ぶこと。

ピックアップ

-

筆者所持Whole Earth ソフトクーラー

キャンプを始める前に何も知らずに「必要だから買っておこう」と買ったもの。これでこの値段ならもっといいの買えたのにと後悔。

保冷剤

必需品長持ちする保冷剤は冷却時間も長い点に注意

商品を探す

商品を探す

選び方

サイズはクーラーボックスの大きさに合わせて選ぶようにしましょう。

個人的に小さいサイズを複数買うのがオススメです。

冷却時間は短くなりますが複数あることで上部下部側面など各所で冷やすことができます。

保冷剤もロゴスが費用対効果が高いとよく聞くので迷ったらロゴスにしておきましょう。

安物

夏に性能の低いクーラーを日差しに当てておく、などでもしない限り100均の保冷剤でも問題ありません。

むしろ冷却時間が短くて助かったシーンも何度かあります。

注意点

長持ちする保冷剤は冷却時間も長いので注意しましょう。

テーブル

必需品「熱いものを置く、物が転がる」も覚えておきましょう

商品を探す

商品を探す

説明

複数使い分けたり必要最低限で済ませたりしますが、絶対に必要になってくる用途としては、飲食物やカトラリーを置く場として使う飲食用のテーブルになります。

選び方

テーブルは大きさや機能別だけでなく、見た目で選べるほど種類がありますが、テーブルの見た目は思った以上に雰囲気を出すのでキャンプスタイルが決まっている場合は自分のスタイルに合ったデザインのテーブルを選ぶのも大事になってきます。

またキャンプスタイルによっては複数のテーブルを使う人もいるので、複数所持も念頭に置いておきましょう。

場合によっては収納用のコンテナやボックスをテーブル代わりに使用できることもあるので、最初は飲食用のを1つ用意してキャンプをしながら決めていってもいいと思います。

ファミリーキャンプでは立って使える高さのテーブルが1つあるととても便利です。

キッチンのように料理ができる使いやすさや、子供の目線に入らない高さに物を置けるのも喜ばれてます。

地べたスタイルで使いやすいロータイプのテーブルも多種ありますが、SOTOのポップアップテーブル一択と言っていい程オススメです。

ポップアップテーブルは足の出し入れががほぼ自動ですが、模造品は自分で足を着け外しする必要があるり面倒で、数千円高い価値は抜群にあります。

またキャプテンスタッグのローテーブルも安くて人気ですが、後々「やっぱりポップアップテーブルがいい」っと買い替える人も多いです。

安物

安物でもそうそう壊れたりしませんが、プラスチック製のテーブルは熱いものを置けないので不便に感じるかもしれません。

また壊れないと言っても、ダッチオーブンなど重いものを乗せる願望があり、耐荷重ギリギリやオーバーしそうな場合は、安物のテーブルは避けておきましょう。

画像右のような二つ折りタイプのテーブルは信頼のコールマンの独擅場ですが、安物の耐久度も悪くはないので柄や大きさで選んでも大丈夫です。

注意点

テーブル選びで1番大事なのは高さを着座位置と合わせることです。

飲食用として使う時に高さが合わないと、いちいち腰を曲げての作業になるのでチェアーと高さ合わせたテーブルは必ず用意しましょう。

また地面が平らとは限らないので箸などがすぐに転がってしまいますが、その時にテーブルの端に段差がないものは地面に落ちてしまうので注意しましょう。

火から下ろしたばかりの熱いクッカーなどを置きたい時も多いので、メインのテーブルは金属製のテーブルにするようにしましょう。

網状のテーブルは網目が大きいと、カトラリーなど転がりやすい物が落ちることもあるので、サブ用のテーブルとして考えておきましょう。

チェア

必需品テーブルや焚き火台等の高さと合わせるようにしよう

商品を探す

商品を探す

選び方

現在はヘリノックスというメーカーが作ったコンパクトに収納できる通称"ヘリノックスタイプ"というチェアー(写真左)が鉄板です。

他にも "折りたたみ式" のおっきいタイプや、リクライニングなどの"機能に優れたタイプ"など、各社のアイデアをふんだんに盛り込んだチェアーがたくさんあります。

地べたスタイルでもグランドチェアーと呼ばれる背の低いチェアがあると腰を痛めること無くキャンプを楽しめます。

あぐらで座れるタクティカルインクラインチェアは太鼓判です。

キャンプ中の殆どをこのチェアーの上で過ごすので、収納面に余裕があるなら機能面や座り心地で選んでみるのもオススメです。

またテントよりも一緒に過ごすことが多いキャンプ道具なので、予算を多めに使ってもいいと思います。

安物

本家ヘリノックスと安物を比べると耐久度とオプションのあるなしがあります。

耐久度が低いと言っても平均体重くらいの人ならそこまで問題視するほどでもないですが、ふくよかな方は注意が必要です。

また安物は基本的に縫いが甘いので、長く使ったりハズレを引くと布部分が破れることもあります。

ただし壊れるタイミングはキャンプ道具がある程度揃った時なので、最初は安物でも十分でしょう。

注意点

100kgオーバーの知人はヘリノックスタイプは本家でも脚が歪んで壊したと言っていたので注意が必要です。

ただ乱暴に扱っていたかどうかわからないので、あくまで壊れる可能性があると思ってください。

砂場や柔らかい土の場合は、足が4点のチェアーだと埋まってしまうので、砂場用のオプション品や面で支える足のチェアを選びましょう。

また冒頭で説明しましたが、チェアーはテーブルや焚き火台等の高さと合うように揃えましょう。

ピックアップ

-

筆者所持MOON LENCE

ハイローの使い分けは主にファミリーキャンプではハイ、ソロではロー、で使用中に切り替えることはまずありません。数ヶ月で縫い目の破けが出ましたが未だにギリギリ保っています。可もなく不可もなく値段相応といった感じ。

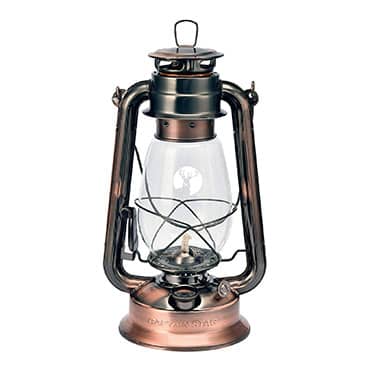

ランタン

必需品種類はなんでも良いので1つは持っておきましょう

商品を探す

商品を探す

選び方

最初に購入するのであれば燃料いらずのLEDランタンが、いつ何時でも使い勝手がいいのでオススメ。

またランタンは"周りを照らす・下を照らす・真っ直ぐ照らす"と照らす方向も色々ありすが、下か周りを照らせれば不便になることはありません。

ノスタルジックなオイルランタンも欲しくなりますが、オイルランタン1つだと心もとない時もあるので、まずはテント内でも社内でも使えるLEDランタンから買っておきましょう。

自分の目線の先を自動で照らせるヘッドライトもオススメです。

夜中に料理や鞄をまさぐる時に唯一無二と言える程の使いやすさを発揮してくれます。

安物

LEDランタンは安物で全然大丈夫です。

スペック・謳い文句・耐水など色々ありますが気にする程でもありません。

メーカー物が高い理由は性能というよりも、暖色の色味をしっかり出すためという理由が多いです。

蛍光灯などは暖色と言われる赤系の明かりですが、LEDは青系の真っ白な明かりなので暖色を出すためには予算が上がってしまうんです。

所謂ハリケーンランタンと言われるオイルランタンも性能はそんなに変わらないのでどれでも大丈夫です。

注意点

オイルランタンを通販で買う場合は「写真で想像してた大きさより小さかった」なんてことも多々あるので、物差しなどで寸法を想像しておきましょう。

ピックアップ

-

筆者所持Coleman ランタン マルチパネルランタン

パネルを取り外して持ち運べるので、トイレに行くときなどに大活躍します。使い勝手の良さは天下一品ですが、単一電池を使うのでちょっと重い。

関連記事

タープ

予算次第で後回し最初は安物を買って自分に合ってる物を見つけてから高い物を買うのがオススメ

商品を探す

商品を探す

説明

種類も多く自分のキャンプスタイルに合った物を選ぶには経験も必要で、雨が降らなければ最悪無くても大丈夫なので予算に合わせて後回しにしてもいいでしょう。なので初心者の内は安物を使って何が自分のキャンプに合ってるか理解してから高い物を買うのがオススメ。

選び方

選び方としてはテントや自分の基地の大きさに合わせて買うのが大事です。

四角形やヘキサ(6角形)オクタ(8角形)などの形もテントと合わせた張り方などがそれぞれありますが、「結局大変だからやらなくなった」という人も多いので、まずは四角形でもいいでしょう。

ソロキャンプで色んな張り方をしたいならDDタープがクオリティも値段的にもオススメです。

大きさの選び方としては、ソロでピッタリなら3x3で、余裕が欲しい人は3.5x3.5、ゴージャスな空間を作るなら4x4。

大は小を兼ねるので大きさで悩んだら大きい方にしておきましょう。

安物

安物を買って失敗した話はあまり聞かないですし、最適なタープを選ぶのにも経験と自分のキャンプスタイルの理解が必要なので安物でもOK。

焚き火で穴開けても気にならないからと安物を使う人もいます。

注意点

焚き火で穴を開けたくない人はポリコットンやDDタープなんかがオススメ。

DDタープはポリエステルだけど溶けた話を聞かない不思議なタープ。

タープ泊はおっぴろげ状態で場所を選ぶので夢半ばで終わる人も多いので注意。

テント

必需品陣地の象徴とも言える道具なので予算を1番割きましょう

商品を探す

商品を探す

説明

テントはキャンプスタイルの元と言っても過言ではないので、スタイルの変化で買い足す人も多いです。

選び方

形・大きさ・素材など色々あって最初は迷いがちですが、選ぶ基準として下記の優先順位で選びましょう。

- 人数+荷物を入れられる大きさ

- 好みのデザイン

- 機能

雨などの対策として前室部分などを含めて就寝人数と荷物が入る大きさは確保しておきましょう。

展示会のような雰囲気漂うキャンプ場で、お気に入りのテントを張ってエッヘン!とするのもキャンプの醍醐味です。迷った時は見た目で選びましょう。

あとは好きなキャンパーと同じテントもオススメ。

「お気に入り」や「憧れの人と一緒」など、なにか思い入れを付与できるテントを選んでみましょう。

便利機能はあったら嬉しいですが、好きなテントなら住めば都になるので優先順位は低くても大丈夫です。

安物

最初は安物でもいいですが、買い替えではなく買い足しできるようなイメージで選びましょう。

注意点

持ち物に合わせて大きさを選ぶか、大きさに合わせて持ち物を選ぶか、だけはしっかりして考えて買いましょう。

グランドシート

早急に揃えたい「テントの保護・汚れ防止・夜露の乾かしが楽」などいい事だらけ

商品を探す

商品を探す

説明

テントの下に敷くグランドシートは「雨でも降らない限り必要じゃない」と考えがちですが、山は雨が降りやすいのとテントの保護・汚れ防止・夜露の乾かしが楽などいい事だらけなので早めに揃えましょう。

選び方

基本テントよりも小さければなんでも良し。

テントが有名メーカーならテント専用に作られた物にしましょう。

安物

そうそう買い換えるものでもないので良い物を買っておくと便利ですが、数百円の物を買い替え買い替えで使っても言うほど費用対効果は悪くありません。

ブルーシートを使ってる人もいますがキャンプではODグリーンシートが人気。

注意点

テントより少し小さいかピッタリフィットのサイズを選ぶようにしましょう。

ハンモック

欲しいなら精神が鍛えられる中華製

商品を探す

商品を探す

選び方

ハンモックは詳しくないので他のサイトを参考にしてみてください。

安物

よく聞くのは、オプションで高額になるが質はピカイチのDDハンモック、安いが質が悪すぎて精神が鍛えられる中華製の2択という話。

注意点

SNS等で見かける物はオプション品を使っていることが多いので、必要な道具も調べるようにしましょう。

コット(ベッド)

早急に揃えたいテントに入る大きさかどうかが最優先

商品を探す

商品を探す

説明

砂利などの地面を選ばずに寝れて地熱対策にもなる一品。

絶対必要という人もいれば全く使わない人もいますが、1つ持ってるとキャンプの幅が広がります。

選び方

大きさに規定はなく各社バラバラなので、テントに入る大きさを選ぶのが大事です。

また収納サイズも微妙に違うのでバックパックキャンプの場合は収納サイズもちゃんと見ておきましょう。

高さはハイ・ロー・2WAYの3タイプが有ります。

ハイコットは寝起きの動作がしやすくチェア代わりとしても使えますが、収納サイズが大きく他の道具の背も高くないと真価は発揮できません。

ローコットは定番タイプで地面や地熱対策として使用するベッド。

2WAYはハイコットとローコットの切り替えが可能なタイプで、デメリットもそんなにないです。

ハイかローかは他の道具の高さ次第で決めて、とりあえずで買いたい人は2WAYにしておくといいでしょう。

最近は女性でも組み立てが楽にできる商品などもあります。

コットの組み立ては堅くて力がいるで有名なので、心配な方は組み立て方法もチェックしおきましょう。

安物

チェアとは違い安物は壊れる等はあまり聞きません。

むしろ希望サイズで選ぶとメジャーメーカーのコットが選べないこともあるので安物もメイン使用で考えていいと思います。

注意点

ソロキャンプ用の小さいテントの場合はコットが入らないことも多いので注意しましょう。

テントのサイズは基本的には底部で図っているので、ギリギリサイズで選ぶとコットの足は当たらないけど寝床面が干渉することもあります。※ティピーテントのように壁面が斜めになっているテントの場合。

またコットの沈み具合は商品によって違い、柔らかいタイプは地面ギリギリまで沈むこともあります。

欲しい商品の実物を触れる機会は少ないですが、1度アウトドア用品店などでコットの寝心地を確認しておくと選ぶときの参考になると思います。

コットあるからマットはいらないという人もいますが、マットは断熱の役割もあるのでマットも必ず購入しましょう。

ピックアップ

-

筆者所持Moon Lence

収納時と組立時の大きさで選びましたが、特に不便に思うこと無く使用できます。

他の人のコットに寝っ転がっても羨ましいと思うことも特にありません。バイクキャンプにはオススメ。

関連記事

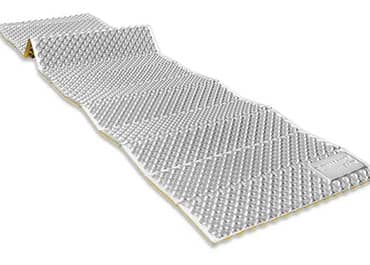

マット

必需品断熱・寝心地・収納の中で、何を重視する要素で選びましょう

商品を探す

商品を探す

説明

マットは寝心地を良くするためだけでなく、地熱から守る断熱の役割もあるので必ず買っておきましょう。

選び方

| エアー | 寝心地が良く収納がコンパクト。穴が開くと使用不可能。 |

|---|---|

| インフレーター | エアーより設営が楽だがエアーよりかさばる。 |

| クローズド | 火の粉や傷に強く設営が楽。収納時にかさばる。 |

選び方としては上記の特性を考慮しつつ、冬キャンプをするならR値(断熱効果を数値化した値)も考えて選びましょう。

大きさはテントやコットが極端に小さくない限りは大概入るので注意するほどでもないです。

そこそこのが欲しいけどよくわからないって人はサーマレストというメーカーがオススメ。サーマレストならキャンプスタイルが変わっても使えるでしょう。

安物

R値が低い物は多いですが、穴が空きやすい訳ではないので最初は安物でも大丈夫です。

冬キャンプでも他の防寒アイテムとの兼ね合いや[ シート + マット + ブランケット + シュラフ] という風にR値は足し算で高くできるので、最初は無理に高いR値のマットを買う必要はありません。

ただ腰を痛めやすい人は安物は寝心地が悪い物もあるので、寝心地のことも考えて選んだ方がいいかもしれません。

注意点

ファミリーキャンプの時はマットが1人1人別だとズレたりと色々面倒なので連結できるタイプがオススメです。

あと枕付きのマットは後々邪魔に感じることもあるので、寝心地重視の人は。

氷点下でR値の低い状態で寝ると地熱で剣山の上で寝てるかのように背中が痛くなるので、ストーブなど防寒器具がない人はR値の高いマットやR値の足し算は必須です。

ピックアップ

-

筆者所持NEMO テンサー インシュレーテッド

少し値が張りますが、快適性もあり地熱対策も抜群で膨らませるのも安物より楽といい事ずくめです。収納時のコンパクトさも最高。

シュラフ

必需品氷点下を耐えうるシュラフは唯一無二の力を発揮します

商品を探す

商品を探す

選び方

マミー型と封筒型の2種類があり、マミーの方が防寒性が高いですが、他に違いはほぼ無いので、この2種については防寒性よりも好きな密閉感で選んで大丈夫です。

ファミリーキャンプだと数が必要になるので大きめのを買うのもいいですが、出入りなどの使い勝手は好き嫌いが分かれるところ。

水に濡れやすい野営スタイルや、暖房でテント内に結露が起きやすいの場合は防水効果があるシュラフを選ぶようにしましょう。

安物

夏は「無くてもいいや」という人もいますが、虫被害を軽減してくれるので安物やインナーシュラフだけでもいいので買っておきましょう。

冬は防寒性能が高いシュラフが欲しいですが値段が高いので、安物をマトリョーシカのように複数個重ねたり、防寒性のあるインナーシュラフを併用する手もあります。

ですがシュラフは買い換えや買い足しをするようなキャンプ道具ではないので、最初から高い物を手に入れておくのもオススメです。

注意点

また暖房がない状態での冬キャンプではシュラフの性能は重要なので、想定される場合は少し高めに予算を割り振りましょう。

冬用シュラフで信頼できるメーカーとしてはmont-bell・NANGA・ISUKAなどが有名です。

ピックアップ

-

筆者所持Carinthia Defence 1

mont-bellなどの高級シュラフに引けを取らない性能で、氷点下でも寒いと感じること無く過ごせます。また窮屈感もなく、中ですっぽり収まったままスマホで時間つぶしなんかも可能です。

関連記事

ピロー(枕)

予算次第で後回しインフレーターのピローならクッションにも使える

商品を探す

商品を探す

選び方

マットと同じようにエアーとインフレーターがありますが、オススメはクッションとしても使えるインフレーターの物です。

安物

エアータイプは丸くなる物が多い印象で、寝返りのたびに枕がズレ動いて頭が左右に落ちて寝るのに神経が必要なので避けた方がいいかもしれません。

また買い替えたら使わない道具が増えるだけなので注意しましょう。

注意点

就寝時に疲れを残すと翌日の撤収が重くのしかかるので、中華製は避けた方がいいかもしれません。

ピックアップ

-

筆者所持NEMO フィッロエリート

少し高いですが「寝心地良し、クッション性よし、コンパクト」で最高です。日中は膨らませずクッションとして使用して、就寝時に膨らませてピローにしています。触り心地もよくお気に入りのキャンプ道具です。

ストーブ

冬キャンプ大は小を兼ねるのでオーバースペック気味でもいいかも

商品を探す

商品を探す

選び方

種類としては灯油を使う物、カセットガスを使うタイプ、薪ストーブ、バーナーに取り付けるヒーターアタッチメントなどがあります。

テントの外で使うなら熱量の高い薪ストーブや灯油がオススメ。

カセットガスやヒーターアタッチメントはテントの外だと足元だけ温める感じになりかねないので注意。

テント内での使用ではソロ~2人くらいのテントならカセットガスやヒーターアタッチメントでも効果絶大です。

安物

そうそう買い換える物でもないので大きさや熱量など吟味しつつ自分に合った物を買うのがオススメ。

ファミリータイプのテントで冬キャンプをするなら、予算が足りなかったとしても薪ストーブや灯油を購入するつもりでいましょう。

テントの大きさに合わせないと、オーバースペックでは逆に暑くなりすぎたり場所を取る原因にもなるので注意しましょう。

注意点

薪ストーブは「小さい=熱量も低い」ので注意。

特にチタンは蓄熱も熱伝導も悪いので「持ち運びには適してるが、暖房には向かない素材」です。無いよりは暖かいですが。

またキャンプ感が絶大で大人気の薪ストーブですが、燃費(運用費)が悪く火力調整には慣れも必要で、設営・撤収・掃除が大変なので、楽したい方は灯油一択です。

あとテント内でストーブを使う時は一酸化炭素に注意。一酸化炭素チェッカーも買っておくこと。

ピックアップ

-

筆者所持PETROMAX Loki

使い古されたガラクタ状態の物を譲っていただき、手にした時は必要最低限で作った感が否めませんでしたが、使ってみたら「コレいいじゃん」となった掘り出し道具。欲しい機能はすべて揃っており、必要最低限感も「質実剛健」といった意味では自分のキャンプスタイルにあっていました。人は選ぶと思いますが、オススメの薪ストーブです。多分一生壊れない。

ナイフ

予算次第で後回し意外と使用用途は少ないので好みで選ぼう

商品を探す

商品を探す

選び方

キャンプと言えばのイメージありますが、使う機会がほとんどない人も多く嗜好品の気も強いので見た目で選んでも問題ありません。

よくわからなければ汎用的に使えるモーラ・ナイフのステンレスの物がオススメ。

値段・大きさ・性能等色々と良い意味でTHE無難なナイフとなっています。

海外のブッシュクラフトのナイフランキングでもNo.1に輝いています(コスパ最強という理由で)。

ナイフは用途やこだわりによって千差万別なので自分のこだわりがある人は、こだわりに従って購入しましょう。

フォールディングナイフ(折りたたみ式)は強度的に弱いナイフなので、力をかけることもあるキャンプでは最初の1本はシースナイフ(鞘に納めるタイプ)を購入するようにしましょう。

もちろん用途が決まっている場合はフォールディングナイフでも問題ありません。

安物

用途にもよりますが「主にバトニングに使用する」という方は安物でも問題ありませんが、刃が薄いものは折れやすいので注意しましょう。

また買い替え前提で安物を買うのはオススメしません。

注意点

刃が薄い物や作りが陳腐なナイフは故障時に怪我の危険もあるので、なるべく薄いナイフは避けるようにしましょう。

フォールディングナイフも強度的に弱いので力をかける使い方は避けましょう。

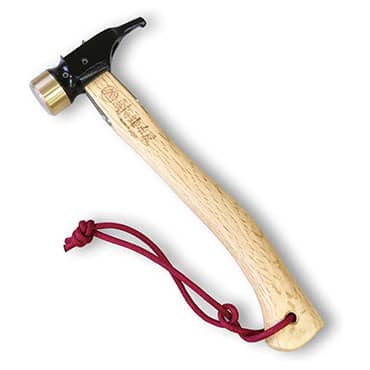

ペグハンマー

早急に揃えたい抜き刺しどちらでみても費用対効果は絶大

商品を探す

商品を探す

選び方

基本的には頭が真鍮(叩く部分が金色)かどうかの2択になります。

真鍮の物は叩いた時に頭が潰れることで衝撃を温和してくれますが、潰れ切った場合は買い替えになります。(交換部品を出しているメーカもあります)

地面によっては屈強な男性でも大変な作業なので、手からすっぽ抜けないようにするための紐付きの物を選ぶようにしましょう。

安物

真鍮製でも壊れるまでにはかなりのキャンプ回数が必要なので安物でも大丈夫ですが、キャンプ回数が月1レベルの人は有名メーカーにしておく方が経済的です。

ペグハンマーの真価は叩きやすいというよりもペグ抜きにあるので、ペグ抜きは必須です。

注意点

プラスチックやゴム製のものはわざわざお金を出して買うような代物でもないので避けましょう。

ピックアップ

-

筆者所持WEINAS(中華)

ごくごく普通の安物ペグハンマーですが、ソロ用のテントテープで月1使用では「いつヘタるんだ」という感じでした。ファミリーキャンプで月1使用の友人は1年ちょっとで頭がダメになっていました。

ペグ

必需品付属のペグは貧弱なので風が強いと「折れて使えない」という事も

商品を探す

商品を探す

選び方

ペグの種類や長さも豊富ですが、Vペグとピンペグ以外のペグにしましょう。

Vペグは砂場や柔らかい地面に対して使うペグで、ピンペグは軽量化目的で付属のペグと同等の強度なのでキャンプ場や野営地の地面を把握できるまでこの2つは避けましょう。

またテントなどに付属されていますが、付属のペグは貧弱で地や風の強さによっては「ペグが折れてテントが張れない」という事にもなりかねないので必ず買うようにしましょう。

経験者が「テント付属のペグでも平気」と言っている場所であれば後回しでも大丈夫です。

ペグの長さはテントやタープの大きさによって下記のように使い分けましょう。

| 1~2人用 | 16cm~20cm |

|---|---|

| 3人~ | 24~28cm |

| タープ | 24~30cm |

とは言え24cm以上であれば「ペグが短くて抜けてしまった」となることは稀なので、汎用的に使える24cmでいいと思います。

30cmのペグは大型のタープや超強風の時用、16cmのペグは「16cmで十分とわかる時に軽量化の為に使う」と言った認識で、24cmを軸にオプション間隔で使い分ける使い方がオススメです。

安物

安物のペグは強度的に劣りますが、挿してしまえば極端に抜けやすいということはないので安物でも大丈夫です。

また安物のペグが折れたり壊れるタイミングが絶妙で、あらかたキャンプ道具が揃った頃合いに来るので安物もオススメしてます。

ただし安物のペグは無闇矢鱈に打って石などに当たると折れやすいので注意しましょう。

どのペグでもそうですが必ず硬い石などが無い場所を探しながら打つようにしましょう。

注意点

無くす人も多く(拾うことも多い)、折れた場合やその他の活用でも使えるので、最初はテントやタープの必要本数プラス1~2本多く揃えましょう。

ピックアップ

-

筆者所持Boundless Voyage

1本あたりの値段は高いですが、バックパックキャンプをしているので軽量化の恩賜は絶大です。

ペグとしての性能も申し分なし。

関連記事

自在金具

必需品初心者にとって費用対効果は絶大

商品を探す

商品を探す

説明

テントやタープなど、ロープで張る物を立てる時に使うロープの長さを簡単に調整する器具。

ガイロープ付きの商品を買うと付属していることもありますが、付属していない場合は安価なので用意しておきましょう。

自在金具と同じ効果を持つ「自在結び」や「トートラインヒッチ」と呼ばれるロープワークもありますが、初心者の内は設営を楽にこなせる方が良いので付属品が無い場合は買いましょう。

選び方

色々な形のものがありますが用途は変わらないので見た目や色で選んで大丈夫です。

安物

安くて壊れる・ロープが緩むということはないので安物でも大丈夫です。

プラスチック製の物でも耐久度が低いと言っても壊れるまで使うには相当なキャンプ回数が必要です。

注意点

よくあるガイロープやパラコードであればサイズを考慮する必要はありませんが、代用品などを使う場合は穴の経を計算して購入しましょう。

パラコード

早急に揃えたい4mm以上の太さは雨水が伝ってくるので注意

商品を探す

商品を探す

選び方

パラコードの選び方についてはパラコード解説ページで細かく解説しています。

キャンプでの定番スペックは太さ3~4mmで7芯の物。

9芯もありますが7芯で十分です。

また人が多いキャンプ場に行くなら反射材入りの物がオススメ。

自分含め転びまくります。転ぶだけならいいですが、焚き火周りの道具を踏んで壊したりテント・タープが倒れたりしかねません。

安物

安いから切れたなんて聞いたこともないのでお好みの物でOKです。

注意点

特に無いですが「可燃性のファイヤーテンダーが入ってていざという時に火口に使える」というパラコードがありますが、いざって時は来ません。

関連記事

ポール

早急に揃えたい持ち物によっては必需品

商品を探す

商品を探す

選び方

基本的には長さで選んで大丈夫です。

太くてゴツいポールもありますが、一般的なソロやファミリーで使うテントやタープではここまでのスペックは必要ないので嗜好品の類です。

接続型(写真左)と伸縮型(写真右)がありますが、使用感はどちらも似たような物なので好みで選んでも問題ありません。

安物

テントなどの付属品は使い始めは大丈夫ですが、長く使っていると強風で折れることが多いので消耗品と考えておきましょう。

必要本数が多い場合は安物で賄ってもいいですが、河川敷など山の下でキャンプをすることが多い場合は山から降りてくる強風が多いので、有名メーカーの物にしておきましょう。

注意点

伸縮型は無段階調節が出来るとは言え、長さを合わせるのが面倒だったり、締付けが弱く落ちてきたりと弱点もあります。

ファーストエイドキット

予算次第で後回しキャンプでは怪我や火傷は常なので持っておきたい

商品を探す

商品を探す

選び方

家にあるものでいいので、絆創膏や軟膏は必ず持っていきましょう。

関連記事

フルコートf

これは買っておけ痛みや違和感を消してキャンプを楽しむ為のアイテム

商品を探す

商品を探す

選び方

やけどや虫さされなどに効く、いわゆる軟膏というやつ。

キャンプでは負傷率の高い火傷に効果があり治りが早いのもそうですが、何より痛みが消えてキャンプ中の苦痛が無くなるということ。もちろん虫刺されにも効くので使用頻度は高め。

轟々と炎を上げている焚火台と持ち上げて(絶対にやっちゃいけないこと)火傷をしたことがありますが、このフルコートを塗ったら帰宅してお風呂に入るまで火傷の存在を忘れていた上にほぼ治っていたくらい効果があります。(個人的感想)

キズパワーパッド

これは買っておけ言わずもがなのTHE最強の絆創膏

商品を探す

商品を探す

選び方

こちらもフルコートと同じく治りが早いのもありますが痛みが消えてキャンプ中の苦痛が無くなるってやつです。

それに加えてこちらは水に強くて剥がれないという特性もあります。

キャンプでは手元の怪我率が高く傷部の稼働も多いので絆創膏が剥がれやすく、さらに野外にいるので汚れも付きやすいですが、キズパワーパッドなら頑丈に接着しててくれます。

キズパワーパッド系の絆創膏の値段が高いのは、普通の絆創膏はただ外的なものから傷を守る物に対して、キズパワーパッドはハイドロコロイド製剤と言う自己治癒を早くする製法で作られているから。

ニトリル手袋

これは買っておけ手を汚すことなく快適キャンプが可能

商品を探す

商品を探す

選び方

ニトリル手袋は手を保護する使い捨ての合成ゴム手袋。

傷から守る意味の保護ではなく汚れから守るための保護で、水場が遠いサイトでは手を洗うのも億劫だったり、野営で手を洗えるような場所がなかったり、冬場で凍てつく水に触れたくない時も、このニトリル手袋があれば手を汚すことなく快適キャンプを行えます。

料理時の汁やタレも気にならないし、薪などを触って汚れた手でも食材に触れらて衛生面でも安心です。

また手の切り傷の保護にも使えて、水で剥がれてしまうような安い絆創膏でもニトリル手袋を付けることで、傷や水を気にせず水仕事が行えるのもオススメポイントです。

手にフィットするので精密作業もしやすく、2~3組であればどこにでも格納できるので是非隠し持っておきたい逸品。

ピックアップ

-

筆者所持PROMEDIX ニトリル手袋

家の料理、掃除、車・バイクの整備、怪我の保護、キャンプ、といつ何時でも使っていて毎日便利です。

小袋・コンテナ

あると便利必ず欲しくなるので最初の内から目を光らせておきましょう

商品を探す

商品を探す

選び方

巾着袋

ティンダーポーチに使ったり、カトラリーケースに使ったり色々と便利な袋。

小物をポイッと入れられるので個人的には何枚でも持っていたい品。

最初に買うと言うよりもキャンプに慣れて「これを入れたい」って物が出てきた時に買うのがオススメですが、最初に10枚セットで安いやつや各種サイズがセットになった30枚入のやつとかを持っておくのもオススメ。

重いものを入れるなどで耐久性が欲しいなら生地が厚めの物。

メッシュ巾着

クッカー・ケトル・五徳など焚き火に当たって煤だらけになる物を入れるのに便利なメッシュケース。

通気性があるので濡れたタオルなんかを入れるのにも最適。

私はメッシュツーリストのSサイズかMサイズをよく使っています。SSサイズとLサイズもありますがこの大きさなら普通の巾着のほうが合ってるかも。

コンテナ

ツールボックス的な使い方するコンテナ。

入れっぱなしでいいので焚き火関連や料理関連の道具をまとめて入れるのに便利。

撤収が楽なのも高得点。

収納バンド

収納方法にもよりますが、収納バンドもパラコードやカトラリーやペグなどをひとまとめにできるので便利です。

特にバックパックキャンプの人にはオススメです。

選び方

入れる物によってまちまちなので、入れる物ができてから大きさや耐久性を考慮して探してみよう。

安物

これも入れる物次第。100均で巾着やアルミ缶を何個か買っておくとひとまず便利。

注意点

用途と種類(素材・耐久など)を間違えないようにしましょう。

関連記事

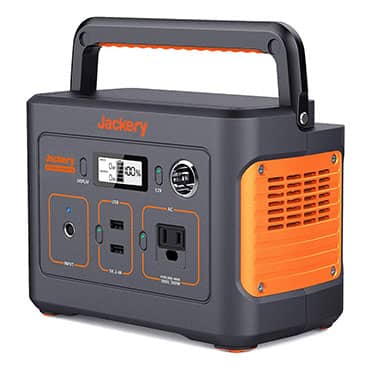

充電器

あると便利ネットやSNSでは露見しないけど夜中ってすごく暇

商品を探す

商品を探す

説明

滞在時間も長く暇な時間も多く、昼寝をしてしまったりで夜寝れない時に暇をつぶすためにも1つ持っておくと便利です。

寝ている人だらけの中1人暗闇にいる暇さったら…。

選び方

ポータブル充電器はあんまり詳しくはありませんが、Ankerが良いとよく聞くので私もAnker製の物を持っています。

古い車やバイクの人はジャンプスターター付きのポータブル充電器にするともしもの時の備えになります。

ジャンプスターター用の端子があるだけで、中身は通常のポータブル充電器と変わらないので充電器としての性能も落とすことなく使えます。

でも充電器として使いすぎるとジャンプできなくなるので注意。

安物

冬場は性能が悪いと寒くて使えないという噂もチラホラ聞きますが、噂程度なので安物でも十分使えると思います。

氷点下でも絶対に使えないといけないという方は有名メーカーの物にしておきましょう。

注意点

最近ではポータブル電源も流行っていますがソロキャンプでは完全にオーバースペック。

コールマンなどのLEDランタンで充電も可能と謳っている商品がありますが、充電機能搭載系はあんまり当てにしない方がいいです。

充電器の充電すら使い切った時用くらいと考えておきましょう。

バックパック

欲しいなら背負わなくても手回り品を入れる収納として便利

商品を探す

商品を探す

説明

背負って歩くためではなく収納バッグとして使われることが多く、実際にコンパートメント(区分け)が多いものは余分な小袋が必要ないくらい有能です。

また着座位置の近くにおいておけば、カトラリー・エイドキット・着火道具などの出し入れが楽に行えるので、手回り品を入れるバッグとしても便利です。

選び方

キャンプに向いているのはポッケ(区分け)が沢山ついているバックパックです。

カトラリーや調味料などを入れる場所、LEDランタンや充電器など電気系を入れる場所、汚れてもいい場所など、それぞれに役割をもたせると「どこしまったっけ」ってのを無くせます。

大きさはサイドポケットなどの拡張含めて50L~60Lあると使い勝手がいいです。

手回り品用として使うなら40L以下で十分だと思います。

背負って歩くなら登山用のバックパックもオススメですが、コンパートメント(区分け)が少ないので収納としての使い勝手は悪いです。

こだわりもなく選ぶのも面倒という方はサイバトロンが使いやすいと思います。

安物

重いものを入れて背負うとショルダー部分が破けやすいので注意しましょう。

特に中華の大きいバックパックは、大きいだけでサイズに見合った耐久度をしていません。

注意点

コンパートメント(区分け)が少ない物は逆に使いづらいので気をつけましょう。

また軽量化やミニマム化せずに普通にキャンプ道具を入れると、必ず背負えないほど重くなるので手回り品用としてサブ収納にするか、荷物自体をバックパックに合わせるかは決めておきましょう。

ピックアップ

-

筆者所持Fjallraven Kajka 75

少し大きいですが食材も入れられるスグレモノです。ただし区分けが少ないので使いにい。

関連記事

防寒着

冬キャンプ外気を通さないもそうですが「体温を逃さない」も意識しましょう

商品を探す

商品を探す

選び方

防寒着としてあると嬉しいのは下記の7つ。

もちろん暖房などの兼ね合いなどで全て揃える必要はありませんが、あるとないとでは全く違うので少しずつ揃えていきましょう。

- 帽子

- ネックウォーマー

- 手袋

- インナーシャツ

- インナーパンツ

- 靴下

- 靴

帽子・手袋

当たり前ですが肌が露出している部分が冷えるので、帽子や手袋は持ち物に忍ばせておくと便利です。

特に手袋は欠かせないアイテムと言ってもいいでしょう。

ネックウォーマー

体温は足首・手首・首などの服の隙間から逃げていくので、ネックウォーマーやマフラーで首元の隙間を遮断するだけで全然違います。

"温かい"ではなく"寒くならない"ために用意しておきましょう。

インナー

高性能なインナーは発汗性なども優れているので湿度によるダウンシュラフの性能低下やテントの結露を防止する役割にも一役買い、重ね着しすぎて動きにくくこともないので余裕がある時はバツグンに高価な物を買ってみましょう。

暖房をガンガンに使う人は逆に暑くなってしまうので、脱ぎにくいインナーはチープでもいいでしょう。

靴・靴下

暖房完備だとしても床びえのダメージがチクリチクリと足に溜まっていくので、靴や靴下はとても重要です。

軽視する人もいますが足の指の感覚が無くなる人も多いので、靴と靴下は防寒着で真っ先に買うほど重要視しておきましょう。

選び方

外部要因の暖房を除けば真冬の野外で1番温度が高いのは体温なので、体温を衣類の外に逃さないのが防寒の第一歩です。

また身体は飲食で温まり、顔は焚き火等で温められますが、手と足は焚き火でも心もとないので、手足の防寒は最初に揃えましょう。

生地は焚き火にも負けないウールがオススメです。

色んな生地について書いたページも参考にしてみましょう。

安物

安物の服でもしっかりした暖房や重ね着などで賄えますが、動きにくくなったり汗被害などもあるので、徐々に良いものに買い替えていく感覚でいましょう。

また「ストーブがあるから脱ぎやすいアウターで防寒」など暖房との兼ね合いも考慮しておきましょう。

注意点

アウターは焚き火の火の粉のことも考慮しておきましょう。

寒さは暑いときよりも簡単に人間の機能を奪うので、気温に合わせてしっかりと装備を整えるようにしましょう。

ブランケット

冬キャンプ寝床に敷いても暖かいし防寒具として効果が高い

商品を探す

商品を探す

選び方

何でもいいですが、ウール100%に近い物が焚き火にも強いし暖かいしオススメです。重いですが…。

キャンプでは動く事や多く、地面の汚れや火の粉などもあるので、大きすぎると勝手が悪くなるので、1人で気持ち小さいかなくらいで選ぶといいでしょう。

安物

せっかく買うならウールが50%以上の物にしたいところ。

たまたま家にあた安いブランケットならそれでもいいですが、真冬の外は想像以上に寒いので安物買いの銭失いにならないようにしましょう。

注意点

焚き火で溶けたり穴が空いたりするので素材には注意しましょう。

また家で使っているものは上記の溶けや穴だけでなく匂いもしっかり付くので注意しましょう。

着火剤・火口

必需品炭や薪ストーブを使うなら着火剤も良い物を買っておきましょう

商品を探す

商品を探す

選び方

炭や薪ストーブでの着火には文化たきつけやFIRE LIGHTERSがオススメですが、焚き火の着火に使用するのであればどの着火剤でもさほど問題ありません。

安物

着火剤も100均のでも十二分に使えます。

私は1年以上湿気など気にしないテキトー管理の100均の着火剤を未だに現役で使ってます。

※100均の性能がいいのではなく、それでも着火できる経験があるという理由もあります。

注意点

「1から火を育てるから着火剤なんて使わない」なんて人でも着火剤は絶対持っておいた方がいい道具の1つです。

朝起きて氷点下の中で1から火起こししたり、夜露や小雨で薪が濡れてる時に四苦八苦しながら火起こしすのは大変なので、エマージェンシーツールとしてカバンに1個2個潜めておきましょう。